Download PDF Broschüre Wärmerückgewinnung+Effizienzsteigerung

Wärmerückgewinnungssysteme und Effizienzsteigerungsmaßnahmen

In allen Sektoren des täglichen Lebens spielt der Einsatz von Rohstoffen und Energie für verschiedenste Anwendungen eine große Rolle. Dabei ist der Effizienzgrad dieser Anwendungen meist aufgrund historischer und ökonomischer Rahmenbedingungen vorgegeben. Einerseits haben sich Verfahren und Produkte entwickelt, welche die Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt Ihrer Einführung vorfanden und anderseits versuchte man insbesondere im industriellen Sektor die bestehenden Verfahren möglichst wirtschaftlich zu betreiben.

Aufgrund der verstärkten Erkenntnis, dass alle Ressourcen bzgl. deren Nutzung limitiert sind, ist in den letzten Jahren die Nachfrage nach Produkten und Verfahren, welche möglichst ressourcen- und energieschonend hergestellt bzw. betrieben werden, ständig angestiegen. Dies führt zum Bedarf von Systemen, die eine nachhaltige Entwicklung als Basis haben.

Bei industriellen Prozessen und Kraftwerken fallen häufig große Mengen an Abwärme an, die oft nicht weiter genutzt und über aufwendige Kühleinrichtungen oder direkt an die Umgebung abgegeben werden. Insbesondere in Zeiten ständig steigender Energiepreise können durch geeignete Maßnahmen zur Abwärmenutzung die Energiekosten reduziert werden.

Durch die sinnvolle Nutzung von Abwärme können fossile Energieträger eingespart und die CO2-Emissionen deutlich gesenkt werden. Zudem kann durch eine Nachverstromung von Abwärme hochwertige elektrische Energie erzeugt werden.

Charakterisierung der Abwärmeströme

Abwärme aus industriellen Prozessen und Kraftwerken kann in unterschiedlichen Formen und auf verschiedensten Temperaturniveaus anfallen. Typische Abwärmeströme sind beispielsweise:

- Rauchgasströme aus Feuerungsanlagen, Gasmotoren und thermischen Nachverbrennungen (TNV)

- Abluftströme / Heißluftströme

- Heißwasser / Warmwasser / Abwasser

- Dampf / Brüdendampf

Das Temperaturniveau der Abwärme reicht von heißen Abgasströmen mit mehreren hundert Grad bis hin zu Niedertemperatur-Abwärme im Bereich von 40 bis 60°C.

Neben dem Temperaturniveau weisen Abwärmeströme in Abhängigkeit der Abwärmequelle (z.B. des Industriebprozesses) sehr unterschiedliche Eigenschaften auf. Dementsprechend sind Abwärmeströme hinsichtlich der Eigenschaften des Übertragungsmediums (Rauchgaszusammensetzung, Staubbelastung, Verschmutzung von Wasser, Dampfqualität, Korrosionseigenschaften) zu charakterisieren.

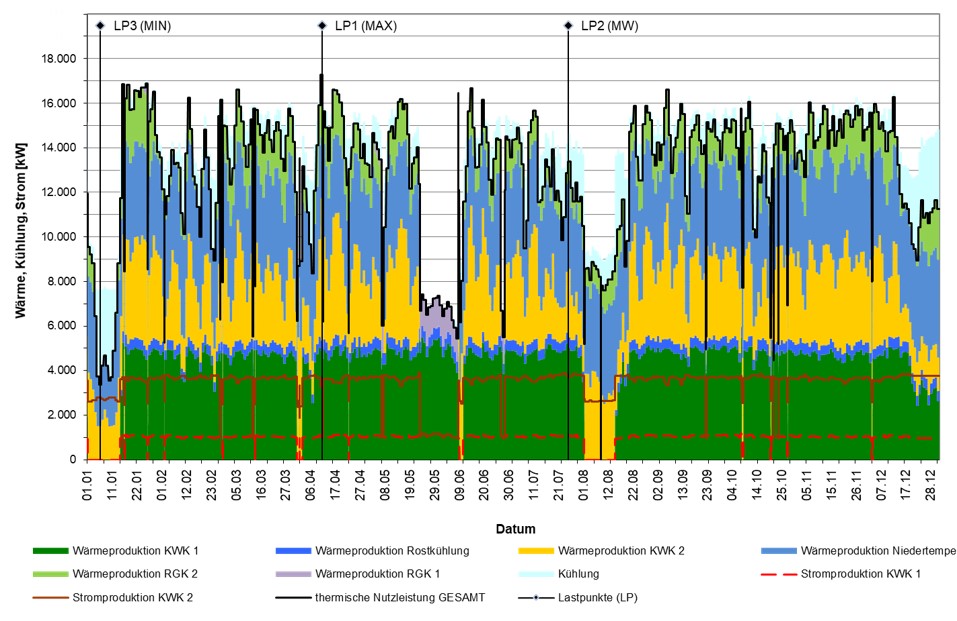

Zudem sind Abwärmeströme hinsichtlich des Lastverlaufes von den davor geschalteten Prozessen abhängig und können demnach starken kurzzeitigen aber auch langfristigen Schwankungen (Nacht, Wochenende, Jahreszeit) unterliegen. Zur Betrachtung zukünftiger Maßnahmen ist es aus diesem Grund ratsam, Lastverläufe relevanter Medien bzw. Energieströme über einen längeren repräsentativen Zeitraum zu erfassen (z.B. Auswertung und Bilanzierung über ein Jahr auf Stundenbasis). Die Auswirkungen geplanter Wärmerückgewinnungsanlagen können hierdurch über den gesamten Betrachtungszeitraum bilanziert und bewertet werden.

Bild 1: Jahresganglinie: Auswertung und Bilanzierung relevanter Energieströme auf Stundenbasis

Die Planung von optimierten Wärmerückgewinnungsanlagen in einem Industriebetrieb erfordert eine detaillierte Evaluierung von vorhandenen Wärmequellen sowie Wärmesenken und von möglichen externen Wärmeabnehmern (z.B. Fernwärmenetz) sowie die Charakterisierung der einzelnen Wärmequellen und Wärmesenken (Medium und deren Eigenschaften, Temperaturniveau, erzeugte/verbrauchte Energie).

Stromerzeugung aus Abwärme und andere Nutzungsmöglichkeiten

Die Stromerzeugung kann, je nach verfügbarer Abwärmeleistung und des vorliegenden Temperaturniveaus, auf Basis des Dampfturbinenprozesses, des Dampfschraubenmotors oder des ORC-Prozesses erfolgen. Der Dampfturbinenprozess ist zumeist nur in einem Leistungsbereich > 2 MW elektrisch und für Hochtemperatur-Abwärme einsetzbar. Dampfschraubenmotoren sind zwar auch im kleineren Leistungsbereich einsetzbar, benötigen jedoch ebenfalls Hochtemperatur-Abwärme. Die Dampferzeugung für den Dampfturbinenprozess oder für Dampfschraubenmotoren erfolgt mittels Abhitzekessel. Der dort produzierte Dampf wird in einem herkömmlichen Wasser-Dampf-Kreislauf und einer Dampfturbine oder einem Dampfschraubenmotor zur Produktion von elektrischer Energie genutzt.

Die ORC-Technologie, welche speziell für Niedertemperaturanwendungen im Bereich Geothermie, Abwärmenutzung und dezentrale Biomasse-KWK-Anlagen entwickelt wurde, eignet sich besonders für die Nachverstromung von industrieller Abwärme. Zum Zweck der Nachverstromung wird die anfallende Abwärme über Wärmetauscher und einen Thermoölkreislauf auf die ORC-Anlage übertragen. Mittels der ORC-Anlage wird elektrische Energie, welche zur Eigenbedarfsabdeckung des Industriebetriebs oder zur Einspeisung ins öffentliche Stromnetz genutzt werden kann, erzeugt. Zusätzlich fällt Niedertemperatur-Abwärme an, die je nach Rahmenbedingungen, noch als Niedertemperatur-Prozesswärme (z.B. Trocknung) oder für die Raumwärmeversorgung genutzt werden kann.

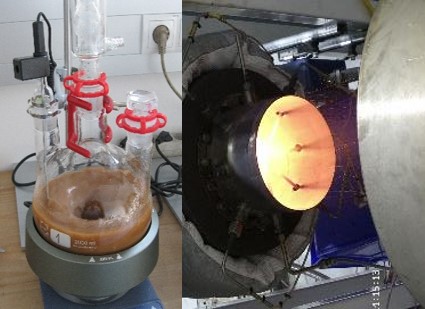

ORC-Anlage: Turbine

ORC-Anlage: Verdampfer

Andere Nutzungsmöglichkeiten von Abwärme umfassen die Wärmeauskopplung von Abwärmeströmen für die betriebsinterne Raum- und Prozesswärmeabdeckung oder für eine externe Raum- und Prozesswärmeversorgung beispielsweise über ein Fernwärmenetz.

Neben Abwärme aus Rauchgas-, Heiß- und Warmwasserströmen sind noch weitere Abwärmequellen, wie z.B. Energie aus Abdampf oder Nachverdampfung (Brüdendämpfe), Abluft aus Heißluft- und Trocknungsanlagen, Wärme aus Motor- und Kompressorkühlungen u.a. für eine Wärmeauskopplung nutzbar.

Auch Niedertemperatur-Abwärme kann im Rahmen von intelligenten Gesamtenergiekonzepten oft noch sinnvoll eingesetzt werden. Die Wärmerückgewinnung und Nutzung kann dabei z.B. über eine Mehrfachnutzung (Kaskadennutzung) von Wärme, Wärmepufferung und Vorwärmprozesse (Frischwasservorwärmung mittels Abwasser) erfolgen. Eine weitere Möglichkeit stellt die Nutzung von Niedertemperatur-Abwärme zur Kälteerzeugung mittels Absorptionskältemaschinen dar.

Weiters kann Niedertemperatur-Abwärme in Absorptions- oder Kompressionswärmepumpen effizient genutzt werden, indem ein Teil der Wärme auf ein höheres Temperaturniveau gehoben wird und somit wieder für die Prozess- und Raumwärmeversorgung genutzt werden kann. Die restliche Wärme muss jedoch bei niedriger Temperatur (Kühlung) abgeführt werden. Hierbei hat das verwendete Kältemittel der Wärmepumpe einen wesentlichen Einfluss auf die Performance der Wärmepumpe. Aufgrund der physikalischen Eigenschaften muss für jeden Anwendungsfall das geeignete Kältemittel ausgewählt und die Wärmepumpe auf die jeweiligen Anforderungen des Kältemittels optimiert werden, wobei aber bei der Auswahl des Kältemittels auch das Treibhausgaspotential (GWP) und die damit zusammenhängenden gesetzlichen Rahmenbedingungen beachtet werden müssen.

Auswahl der Anlagentechnologie

Die optimierte Auswahl der Anlagentechnologie zur Wärmerückgewinnung und Effizienzsteigerung ist von den der gegebenen Rahmenbedingungen abhängig. Wesentliche Parameter sind hierbei:

- Herkunft der Abwärme (z.B. Abgasstrom einer Biomassefeuerung, Abgasstrom eines Industrieofens,…)

- Art der eingesetzten Brennstoffe (z.B. Rinde, Altholz, Erdgas,…)

- Temperaturniveau der Wärmesenke (z.B. Rücklauftemperatur von 50°C von Fernwärmenetzen oder 85°C von Trockenkammern).

- Verfügbarkeit der Wärmequelle und der Wärmesenke

- Wirtschaftliche Parameter (z.B. Wärmepreis, Strompreis, Brennstoffpreise,…)

Ablagerungen in einem Economiser

Korrosion in einem Economiser

Ein wesentliches Kriterium ist die Vermeidung von Problemen bzw. Schäden durch Korrosion, Abrasion und Depositionen. Hierfür ist die Kenntnis der Abgasparameter wie z.B.

- Abgastemperatur,

- Oberflächentemperatur des Wärmetauschers,

- Abgaszusammensetzung,

- Wasser- und Säuretaupunkte,

- Staubgehalt und –zusammensetzung,

- hygroskopische Salze

und das Expertenwissen hinsichtlich der Beurteilung dieser Abgasparameter erforderlich. Daraus leitet sich die Entscheidung hinsichtlich der Wahl

- des Verfahrens und der Prozessparameter,

- der eingesetzten Werkstoffe,

- der Abreinigungssysteme und

- der eventuell erforderlichen Abwasserbehandlungsanlagen

ab.

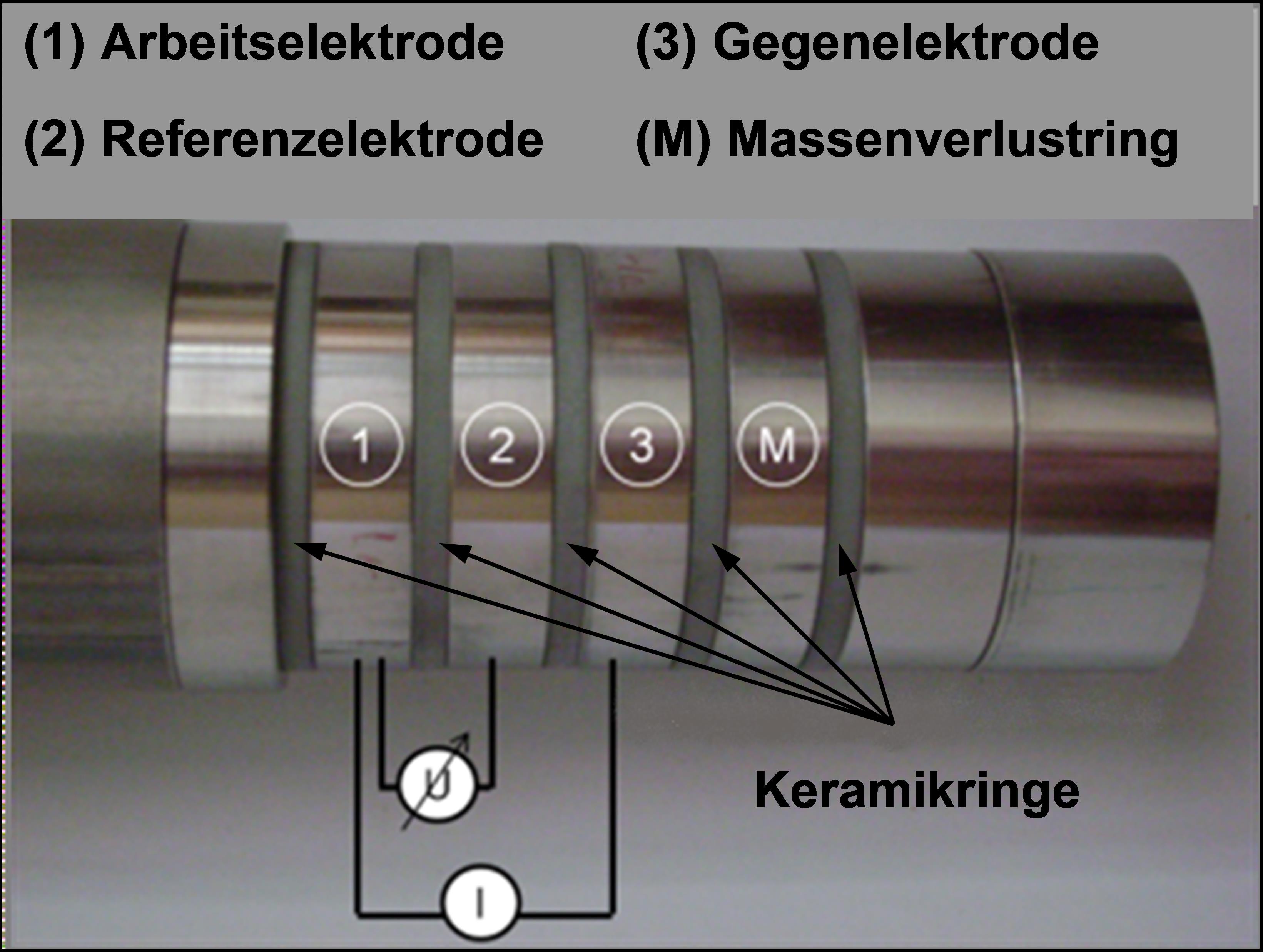

Speziell bei nicht gut bekannten Prozessen können zur Reduktion des Risikos von Korrosionsschäden Messungen mit einer Online-Niedertemperatur-Korrosionssonde durchgeführt werden.

Korrosionssensor einer Niedertemperatur-Korrosionssonde mit drei Messelektroden

Durch die Kühlung der Messsonde können relevante Temperaturbereiche mehrfach durchfahren und online-Aufzeichnung der Korrosionsrate durchgeführt werden. Es besteht die Möglichkeit der Bestimmung des Säuretaupunktes der von Gasen und des Einflusses von hygroskopischen Salzen (Deliqueszenz-Korrosion). Es kann der Einfluss unterschiedlicher Brennstoffe und Betriebsparameter auf die Korrosionsrate untersucht und die Definition geeigneter Werkstoffe und Betriebsparameter unterstützt werden.

Effizienzsteigerung durch Optimierung bei den Wärmeabnehmern

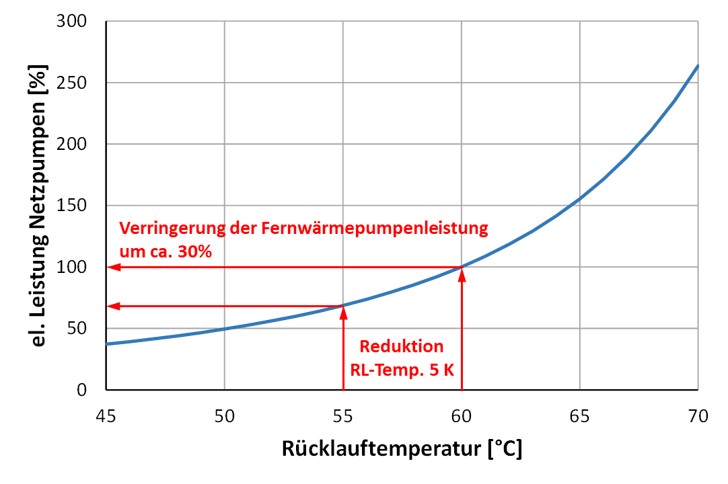

Die in Wärmerückgewinnungsanlagen rückgewonnene Wärme kann oft zur Versorgung von Fernwärmenetzen eingesetzt werden. Die Umsetzung von Optimierungsmaßnahmen zur Senkung der Fernwärmerücklauftemperatur bei Fernwärmekunden ist eine effektive Maßnahme zur Erhöhung der Effizienz des gesamten Systems.

Durch sekundärseitige Optimierungsmaßnahmen können

- Potentiale zum Anschluss neuer Fernwärmekunden geschaffen,

- der Stromverbrauch der Fernwärme-Netzpumpen verringert,

- die Wärmeverluste im Fernwärmenetz gesenkt,

- verbesserte Möglichkeiten zur Wärmerückgewinnung geschaffen und

- die Kapazität von Wärmespeichern gesteigert und somit die Einsatzzeiten von Spitzenlastkesseln gesenkt werden.

Beispielhafte Darstellung der Abhängigkeit der elektrischen Leistung der Fernwärme-netzpumpen von der Rücklauftemperatur

Durch Zusammenarbeit des Fernwärmenetzbetreibers mit den Wärmeabnehmern, örtlichen Installateuren und Planern kann eine Win-Win Situation für alle Beteiligten geschaffen werden.

BIOS kann bei der Umsetzung von Wärmerückgewinnungs- und Effizienzsteigerungsmaßnahmen in allen Bereichen unterstützen.

Umsetzung der entwickelten Konzepte

Anhand der entwickelten Konzepte und der Grundsatzentscheidung durch die verantwortlichen Stellen (z.B. Geschäftsführung bzw. Betriebsleitung innerhalb eines Betriebes, Gemeinderat innerhalb einer Gemeinde) folgen danach ein Umsetzungsplan der vorgeschlagenen Maßnahmen sowie die konkrete Realisierung.

Die BIOS BIOENERGIESYSTEME GmbH erstellt dabei nicht nur die oben beschriebenen Konzepte, sondern plant und begleitet auch die vollständige Projektumsetzung.

Eine besondere Stärke von BIOS ist dabei die ständige Berücksichtigung der langfristigen ökonomischen Auswirkungen von Maßnahmen und der zukünftigen Entwicklungen innerhalb der Systemgrenze (z.B. Erweiterungen, etc.) bereits in der Planungsphase, um sicherzustellen, dass die unter Berücksichtigung technischer, nachhaltiger und wirtschaftlicher Kriterien sinnvollste Lösung für den Kunden erarbeitet wird.

Anwendungsgebiete

Wärmerückgewinnungssysteme und Konzepte zur Steigerung der Energieeffizienz sind insbesondere bei allen Industrieprozessen mit hohem Wärmebedarf von großer Relevanz. Dazu gehören unter anderem die Bereiche

- Eisen- und Stahlindustrie

- Zement- und Baustoffindustrie

- Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie

- Papier- und Zellstoffindustrie

- Chemische Industrie

- Mineralölindustrie

Weiters spielen kommunale Wärmeversorgungsbetriebe als potentielle Abnehmer industrieller Abwärme eine große Rolle. Diese Wärmeversorgungsbetriebe betreiben häufig auch eigene Kraftwerke, bei welchen Wärmerückgewinnungssysteme und Konzepte zur Steigerung der Energieeffizienz ebenfalls von hoher Relevanz sind.